取材・編集 株式会社メディカルトリビューン

11月2日号 掲載

取材・編集 株式会社メディカルトリビューン

11月2日号 掲載

今井

今日は、実地臨床や研修医教育の現場で医療情報がどのように利用されているか、またどのような問題が生じ、対策が講じられているのかなどの現状とともに、今後望まれる医療情報の在り方について、お二人に伺ってまいりたいと思います女子医科大学病院では、「今日の臨床サポート®」を導入されていると伺っておりますが、まずはその経緯からお話いただけますか。

川名

新しいエビデンスや治療法の登場など、医学の急速な進歩に伴い、医療情報は絶えず更新され、増え続けています。そのスピードについていくには従来の書籍や二次ソースでは限界があり、やはり電子的な媒体が臨床の現場では必要だと皆が感じていました。また、これまであったものは英語で書かれている上、薬剤の用量が違っているなど日本の医療事情と違うところもあり、なかなか職種を越えて臨床の現場で使いづらいという問題もありました。しかしながら、「今日の臨床サポート®」は、①診療端末からアクセスできて、②エビデンスに基づく医療情報等が丁度よいボリュームに纏まっていて、③しかも日本語で読めるので、外来の時間的制約がある中で必要な検査・鑑別が網羅的にできることを評価して2015年4月に導入をしました。

今井

「今日の臨床サポート®」をどのように利用されていますか。またUpToDate®や他の電子書籍・媒体とどのように使い分けていらっしゃいますか。

川名

患者さんの症状や所見から臨床推論を進めて行った後に、挙げられた病態や疾患の他に抜けがないかどうかの確認に使っています。(図①)

図①:問診・診察のポイント【腹痛】

生形

時間があれば興味のある領域の疾患についてUpToDate®や論文を読みますが、外来ではその余裕はありません。すぐに混んでしまいますから。診療端末ですぐ目を通せる「今日の臨床サポート®」がやはり中心となります。研修医向けの書籍ですと、そもそも治療法や治療薬について具体的に解説している専門書はあまりありません。その点、「今日の臨床サポート®」では今使える治療薬の一覧が見られますし、また薬剤名が商品名で出ているので、われわれ研修医は非常に助かります。(図②)

図②:薬剤情報(商品名で表示)

今井

私は、他科へコンサルトする折に紹介状や依頼状に検査結果や症状などから自分にわかる範囲で「見たて」を出来るだけ書き添えるように心がけており、その確認に「今日の臨床サポート®」を使っていますが、川名先生はいかがですか。

川名

私も自分の考えを書き添えるようにしていますし、そのようなときに「今日の臨床サポート®」を使います。研修医にも、皮膚症状があったときなど、どのような疾患が想起されるかを考え示すように指導しています。整形外科の頚部神経根症を例にとると、

図③:診断のための検査例【頚部神経根症】

今井

総合診療科で遭遇する症状はたくさんあると思いますが「今日の臨床サポート®」に網羅されていますか。

川名

ほぼ網羅されていますね。また情報量もちょうど良いという印象です。

今井

「今日の臨床サポート®」を患者さんへの説明に使われることはありますか。

川名

はい。患者さんに「今日の臨床サポート®」上でフローチャートや画像を示して治療方針等などを説明しています。たとえば、COPDの患者さんに、「今日の臨床サポート®」上で「ステージ分類」を示しながら、「今、検査結果からこのステージにいるから、この治療が必要です」といった説明に使いますね。

生形

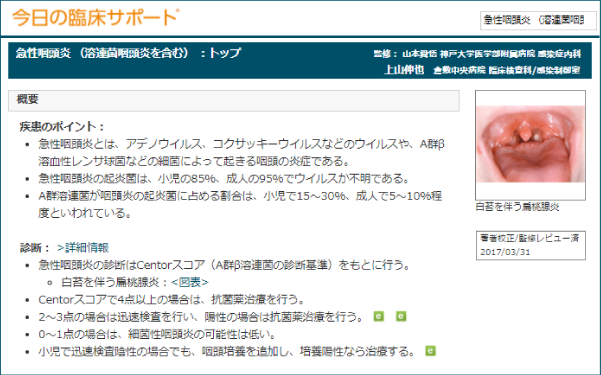

私も、よく咽頭炎の患者さんに「今日の臨床サポート®」上で 「Centor Criteria」を表示し、その場でスコア化してその後の治療について説明します。なぜか溶連菌が検出されない患者さんもいて、そのような説明をしますと、抗菌薬の使用を納得していただけることが多いです。 (図④)

図④:疾患のポイント(Centorスコア)【急性咽頭炎】

今井

先生は循環器がご専門ですが、循環器疾患ではどのように「今日の臨床サポート®」をお使いですか。

川名

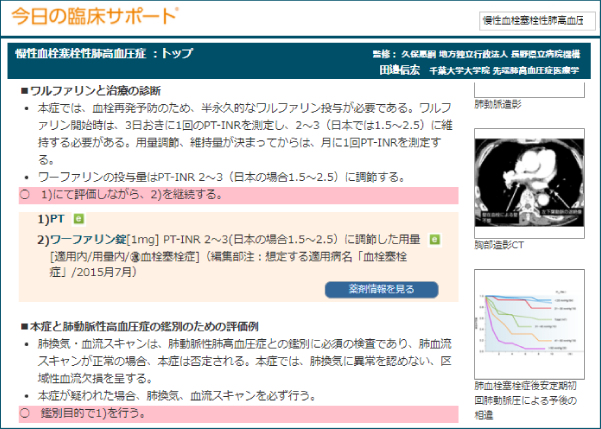

循環器疾患では、特に「今日の臨床サポート®」の画面を示して説明することが多いですね。慢性心不全の治療計画などはステージを示しながら説明したほうがわかりやすいですから。先日、血栓塞栓性肺高血圧(CTEPH)の患者さんを診る機会がありましたが、比較的遭遇する頻度の少ない疾患についても薬物療法のことから非侵襲的治療の適応など最新の知見がまとまって書いてありますので、このときも患者さんへの説明に重宝しました。(図⑤)

図⑤:ワルファリンと治療の診断【慢性血栓塞栓性肺高血圧症】

今井

研修医の先生方はどのように利用されていますか。

川名

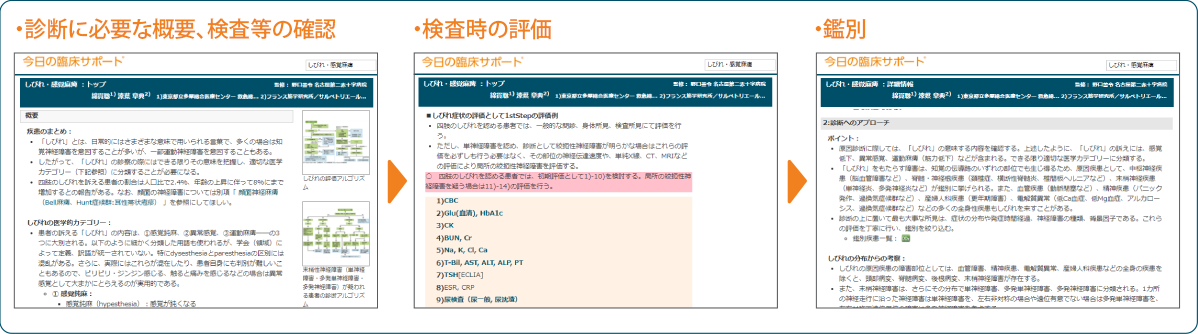

初期研修のプログラムに「外来研修」があります。2週間、総合診療科の外来でまず研修医だけで初診の患者さんと医療面接・身体診察を行い、まずは仮説を立ててもらいます。その上で一度患者さんに離席していただき、上級医と指導医とディスカッションし、次に患者さんに確認すべきことや検査など次のステップを検討するのですが、その際に「今日の臨床サポート®」が使われます。そして再度患者さんをお呼びして確認・説明し、必要な検査をオーダーします。検査結果が出たら「今日の臨床サポート®」で鑑別疾患を確認し、診断の結果や追加の検査などを患者さんに説明します。(図⑥)

図⑥:“しびれ”に対するアプローチ

図⑥:“しびれ”に対するアプローチ

生形

外来中は専門書などで調べる時間はなかなかとれません。 「今日の臨床サポート®」は症状から素早く検索できますし、情報量もコンパクトですので、やはり実臨床に適していると感じています。また、画像データが豊富でとても参考になります。結節性紅斑の診断では、「今日の臨床サポート®」の画像と実際の皮膚所見とのマッチングで診断に確信が持てたという経験をしています。(図⑦)

図⑦:『今日の臨床サポート® 』に収載されている臨床写真【結節性紅斑】

今井

カンファレンスではどの位の頻度で行っていますか。

川名

毎日、夕方に開いています。プレゼンテーションの練習も兼ねて、その日に印象に残ったケースを報告します。そのときにも「今日の臨床サポート®」を使いますね。問診から診断までの流れを振り返ります。十分ディスカッションの材料を提供してくれます。

今井

他職種の方の使用状況についてお話いただけますか。

川名

病棟で上級医の先生方が看護師さんの質問に「今日の臨床サポート®」を使って答えているのを目にすることはありますね。

今井

私が勤務しております自治医大病院でも、「今日の臨床サポート®」を使って、看護師さんが入院患者さんの疾患について予習していたり、病棟業務についている薬剤師さんが疾患について調べたりしており、医師のみならず医療従事者全般の支援ツールとして役立っていると思います。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

Copyright 2017 ELSEVIER JAPAN KK